Con il Web 3.0, la mia banca è indifferente?

12/09/2023

Voglio dirti un segreto: vedo token ovunque

29/09/2023Diciamola tutta: a noi piace dire la nostra e fare battaglie comodamente seduti sul divano, lamentarci del governo senza andare a votare e giudicare gli altri senza essere giudicati.

E’ un po’ nella natura umana e un po’ di più in quella degli italiani. Siamo una democrazia che ama il re. A noi piace l’uomo (o la donna) forte che ci dica cosa si fa e cosa non si fa, che ci tolga dall’impiccio di doverci esporre in prima persona, al quale delegare responsabilità, doveri e iniziative. L’uomo forte ci dà l’alibi di essere deboli, la possibilità di deresponsabilizarci, il diritto di non fare. Accarezza la nostra coscienza, tanto quando non ne possiamo più possiamo sempre buttarlo giù dalla torre e sceglierci un nuovo uomo forte al grido “il re è morto, viva il re”.

Il Web 3.0, oltre a decentralizzare, promette anche una grande disintermediazione. Disintermediare è in sostanza l’assenza di un’autorità centrale ed una sorta di auto-gestione. Ma siamo davvero pronti ad auto-governarci?

Il Web 2.0 e i tentativi di disintermediazione

Nel mondo del Web 2.0, l’“uno vale uno” in politica ha mostrato qualche limite tecnico e pratico nella sua attuazione, e alla fine la democrazia dal basso che non arriva a sintesi ha avuto comunque la necessità di identificare dei propri rappresentanti che potessero dialogare con altre forze politiche e portare avanti istanze raccolte dalla “base”. Insomma la disintermediazione ha dovuto fare un passo indietro per evitare che l’uno vale uno si trasformasse nel caos del tutti dicono di tutto.

La disintermediazione nell’informazione – trainata dalla potenza dei social network – ha fatto anche di peggio, finendo con il moltiplicare fake news, notizie non verificate e gogne mediatiche di ogni tipo come miccia accesa ad appiccare il fuoco di un sottobosco di analfabetismo funzionale che sembra coinvolgere il 70% degli italiani.

Anche nel periodo del Covid i risultati della disintermediazione sembrano non aver dato risultati apprezzabili, visto che la possibilità unica rispetto al passato di poter esprimere la propria opinione in modo libero, offerto dalla rete, si è trasformato in taluni casi nella presunzione che un’opinione potesse valere quanto un’evidenza scientifica e viceversa.

La libertà concessa dal web 2.0 ha quindi portato alla ribalta questioni non ancora risolte del tutto o dove c’è stato bisogno di un intervento delle istituzioni centrali, come nel caso della privacy, del revenge porn, della diffamazione a mezzo social, e l’elenco potrebbe essere ancora lungo.

Il web 3 e gli early adopter

Si leggono di frequente su web o sui giornali entusiastici commenti e notizie di come il Web3 stia diventando (se non addirittura sia diventato!) già un fenomeno di massa.

Una ricerca SWG del 2023 sembra confermarlo: il 64% degli italiani si dichiara pronto al cambiamento introdotto dalle tecnologie. Possibile, mi sono chiesto? Così tanti?

Una ragione c’è: nel Web3 vengono incluse tecnologie già di fatto in uso, prima tra tutte l’Intelligenza Artificiale di cui si fa un gran parlare e già un discreto utilizzo, anche nel web 2.0. Tant’è, e non mi sorprende, che l’80% degli intervistati conosce di cosa si tratti.

La ricerca include nel web3 anche realtà virtuale, aumentata e metaverso, tutte tecnologie che avranno un probabile o sicuro utilizzo e delle quali, dati alla mano, sembra quantomeno ve ne sia una conoscenza diffusa (il campione di intervistati era comunque un campione web, quindi per natura propenso all’utilizzo di internet).

La domanda pertanto resta inevasa: sarebbero disposti ad utilizzare un web disintermediato?

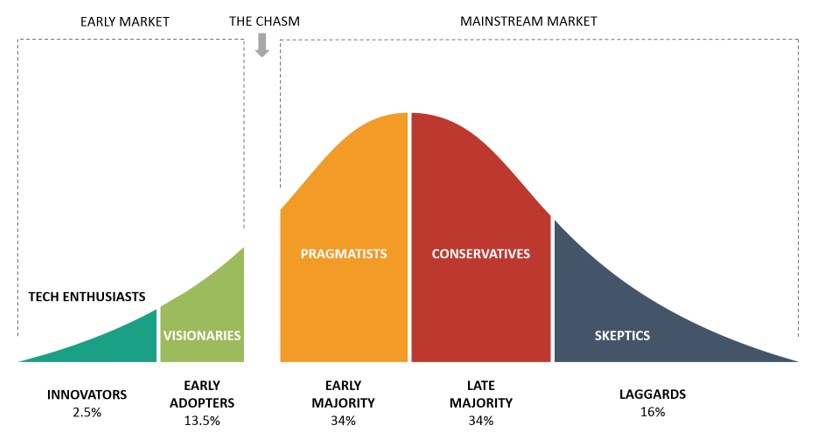

Senza voler scomodare Everett Rogers, il primo che negli anni 60 del secolo scorso teorizzò il processo (e la curva) di adozione delle nuove tecnologie (nell’immagine di sopra), potremmo dire che – a parte la curiosità e l’entusiasmo degli early adopter, l’adozione della tecnologia dovrà ancora attraversare il buco nero del “chasm”, ovvero del triangolo delle Bermuda (o il burrone, se volete) dove le tecnologie si perdono prima di raggiungere il mass market.

Ne abbiamo viste in passato di tecnologie che si sono smarrite, soppiantate da altre più funzionali o, semplicemente, che hanno avuto bisogno di un processo di perfezionamento, semplificazione, “user centricity” e “user friendliness” per raggiungere la prima spiaggia di “pragmatici” che le hanno adottate. Insomma, la chiave del mainstream resta sempre la user experience.

Il mondo della telefonia mobile, internet e anche il web 2.0 con il suo universo dei Social Network hanno attraversato gli stessi percorsi. Avrai anche tu, nella tua cerchia di conoscenti, un parente o un amico che sarà appartenuto alle frange degli irriducibili del “io il cellulare non lo userò mai”, vero? Sembra ieri, anzie era proprio ieri. Ecco, rientravano tra i conservatori se non addirittura tra gli scettici. Oggi forse usano anche loro un iPhone o un Samsung di ultima generazione (se vuoi divertirti a leggere alcune disavventure, clicca qui).

E chi non voleva iscriversi a Facebook? Sicuro che non abbia ceduto al richiamo di Instagram, Linkedin, …o addirittura di TikTok?

Il Web 3.0 e la decentralizzazione

Il Web 3.0 promette di essere il regno della disintermediazione. E mentre alcune delle questioni aperte del Web 2 sembrano poter avere una soluzione, per altre potrebbero aprirsi voragini che necessiterebbero comunque di istituzioni garanti. O forse è un modo di pensare già arcaico, ancora rinchiuso entro determinati schemi del mondo web2?

Lo abbiamo visto anche con le monete virtuali, alle criptovalute tout-court si stanno affiancando monete digitali emesse da istituti garanti o stati centrali (le cosiddette CBCD, se hai perso il pippotto sulle valute digitali leggi qui per approfondire)

La possibilità di concludere una transazione senza affidarsi necessariamente ad un’autorità centrale sembra in teoria una promessa molto valida. Ma se il web 3.0 sarà mainstream, ovvero di tutti e adottato nella vita quotidiana da aziende, professionisti e persone comuni, significa che dovranno essere protette le persone più deboli (e ci sorprenderà riconoscerci in questa categoria!). Perché se c’è qualcosa che va storto, fosse anche il solo dimenticare la password di accesso al proprio portafoglio dove sono conservati tutti i nostri risparmi, in un modo senza intermediari a che numero possiamo telefonare per richiedere assistenza?

Cosa abbiamo appreso

- Vi è una tendenza diffusa a voler disintermediare ma poi non è facile farlo nellvita reale

- Il successo del Web 3 dovrà trovare modalità di disintermediazione e decentramento che siano funzionali alla vita di tutti i giorni

- Potrebbero servire elementi di garanzia per tutelare le persone deboli, pur mantenendo il princìpi base del web 3.0

- Twitter: vivo, morto o…X?

- Il fattore differenziante del Web3. Perdiamo già per Tre a Zero?

- 5 categorie di guru del web3 …da evitare

- Cesare, il popolo chiede sesterzi

- Con il Web 3.0, la mia banca è indifferente?

- Mamma, ho perso la password

- Voglio dirti un segreto: vedo token ovunque

- Ti sblocco una Blockchain

- Guida intergalattica per autostoppisti del web3

- Piccole blockchain crescono

- Acquista un prodotto che non esiste ancora: il web3